北勢地域の証言動画・戦争遺跡

戦争体験の証言動画・戦争遺跡

各地域名をクリックすると、地域ごとの証言動画、戦争遺跡等をご覧いただけます。

北勢地域

証言動画

桑名市 伊藤 弘子さん 証言動画

昭和20年7月17日未明 10歳の時、桑名市内で

焼夷弾大空襲(桑名空襲)に遭い、母の実家に疎開

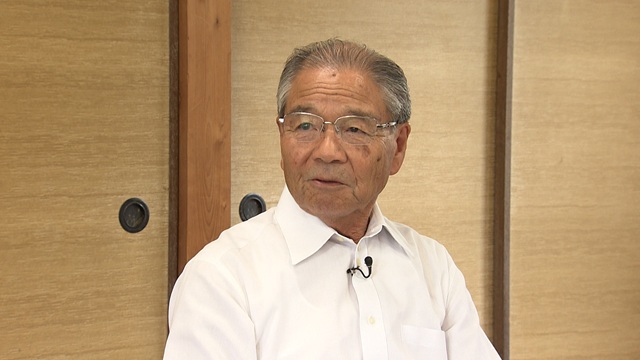

桑名市 伊藤 晶さん 証言動画

昭和20年1月から陸軍通信部隊員として広島市に赴任

昭和20年8月6日 広島市内で原子爆弾にあう

昭和20年7月24日の桑名空襲で、3人の弟を亡くす

四日市市 九鬼 多賀子さん 証言動画

昭和20年6月18日未明、小学5年生の時、四日市空襲にあう

祖父宅で疎開生活を送る

亀山市 伊藤 三枝さん 証言動画

兄がレイテ島で戦死

津市の空襲により、艦載機に狙われたが危機一髪助かる

桑名市 平屋敷 恒子さん 証言動画

5歳の時、母・祖母と名古屋市から桑名市へ疎開

昭和20年、疎開先の桑名市で空襲にあう

いなべ市 伊藤 さち子さん 証言動画

昭和19年、名古屋市で空襲にあい、母らと共に鳥羽市へ疎開

鳥羽市の空襲で母を亡くす

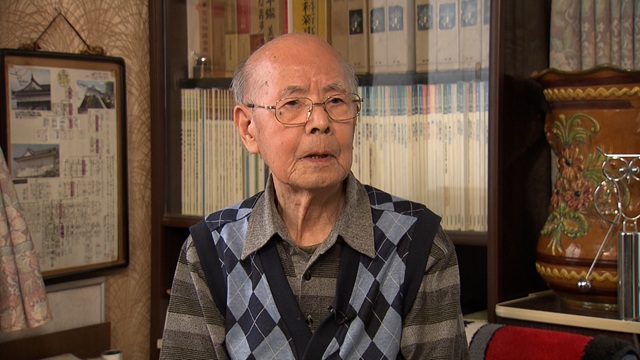

鈴鹿市 仲道 隆さん 証言動画

昭和14年 三重師範学校に入学

学徒動員により、四日市市楠町の工場で対戦車砲を作る

昭和20年4月 名古屋守山部隊・迫撃砲隊に入隊

戦争遺跡

旧北伊勢陸軍飛行場掩体

(国指定の登録有形文化財)

第二次世界大戦中、鈴鹿市広瀬町から亀山市野褒野町にかけての一帯には、北伊勢陸軍飛行場(陸軍明野飛行学校北伊勢分教所・防空戦隊第100飛行団等が所在)が置かれていた。掩体は、攻撃に備え航空機を避難・分散させるために設けられた格納施設で、コンクリート製のものや土製のものがある。

この掩体は、北伊勢陸軍飛行場とその北方に所在した別の飛行場をつなぐ誘導路沿いに設置されていた。コンクリート製で、平面形は幅29.6m、奥行8.4mの長方形部分に、奥行14.7m、最小幅9.1mの台形部分が接続した不正六角形(本体全体の最大幅29.6m、奥行23.1m)であり、半円筒形のアーチ状屋根が全体を覆っている。北西と南東の2方向が開口し、最大幅側である北西の正面開口部には幅18.6m、縦1.2mの庇が付けられている。大戦直後には、内部に天井近くまで土が詰まっていたとのことで、実際に供用される前に終戦を迎えたと考えられている。

この掩体は、現存例が少ない戦争遺跡のひとつであり、地域の近代史を知ることができる建造物として貴重である。

空襲

準備中

四日市空襲

当時、県下最大の工業都市であった四日市市も空襲による大きな被害を受けています。特に、6月18日の空襲による被害は大きく、詳細は以下のとおりでした。

6月18日:死者736名 傷者1,500名 行方不明者63名 住家全焼11,140名 住家半焼250戸 非住家全焼1,252戸 非住家半焼165戸 罹災人員47,153名

(参考:『三重県史 資料編 近代2(政治・行政Ⅱ)』(昭和63年))